先后的收到信和《莽原》,使我在寂寞的空气中,不知不觉的发生微笑。此外还有《猛进》,《孤军》,《语丝》,《现代评论》等,源源而来,关心大局的人居然多起来了!每周得着这些师资,多么快活呀。

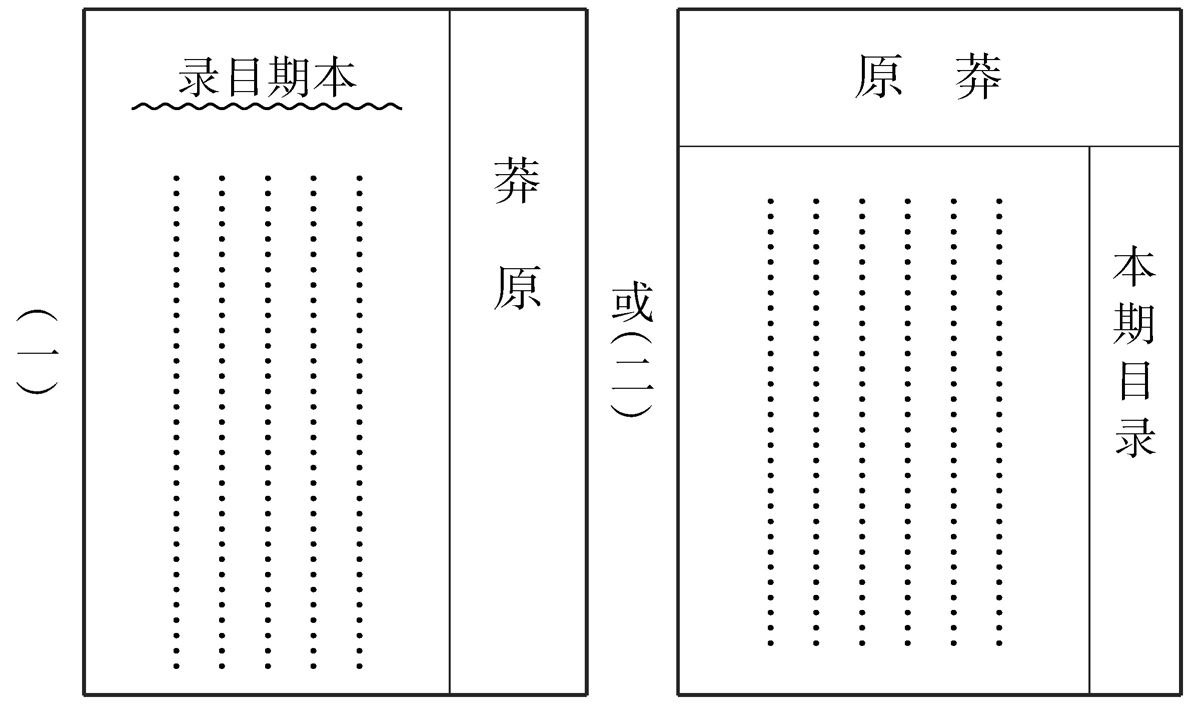

这种小周刊,多半总是每版分为三层,第一版上层之首印着刊名,同版下层的末尾印着目录。《莽原》的形式也如此。这不知是否有特别意义,较别的方法佳?但我的意见,以为倘将目录和刊名放在一起,则成为:

这样的一个方块,而将这放在第一版的上层的前头,就免得读者看到第三层,忽然见有一段目录出来,分散了对于该处作品的注意力。否则,将这方块设在中层的中央,倒也颇觉特别。再不然,则刊名仍旧(第一版上层之最前),而目录则请它去坐“交椅”(第八版之末)。这只是我的心理作用觉得这样好,但说不出正当理由来,请参考可也。

《莽原》之文仍多不满于现代,但是范围较《猛进》,《孤军》等之偏重政治者为宽,故甚似《语丝》,其委曲宛转,饶有弦外之音的态度,也较其他周刊为特别,这是先生的特色,无可讳言的。看了第一期,觉得“冥昭”就是先生,此外《棉袍里的世界》颇有些先生的作风在内,但不能决定。余如《槟榔集》的作者想是姓向的那位,也有几分相肖于先生。而全期之中,则先生只有两篇作品。

在《棉袍里的世界》文中,作者揪住了朋友来开始审判,以为取了他“思想”,“友谊”……甚至于“想把我当做一件机器来供你们使用”。我当时十分惭愧,反省,我是否也是“多方面掠夺者”之一?唉,虽则我不敢当是朋友,然而学生“掠夺”先生,那还了得!明目张胆的“掠夺”先生,那还了……得!!!此人心之所以不古也。有志之士,盍起而防御之!?

第二期也许学学做文章,但是仍本粗人做不了细活计的面目,恐怕还是做出来不中用,那时,只请破除情面,向字纸篓里一塞。然而能否做出,也还是一个问题。

“报应”之来,似有甚于做“别人的文章的题目”的。先生,你看第八期的《猛进》上,不是有人说先生“真该割去舌头”么?——虽然是反话。我闻阎王十殿中,有一殿是割舌头的,罪名就是生前说谎,这是假话的处罚。而现在却因为“把国民的丑德都暴露出来”,既承认是“丑德”,则其非假也可知,而仍有“割舌”之罪,这真是人间地狱,这真是人间有甚于地狱了!

考试尚未届期呢,本可抗不交卷的,但考师既要提前,那么现在做了答案,暑假时就可要求免试了——倘不及格,自然甘心补考——答曰:

那房子的屋顶,大体是平平的,暗黑色的,这是和保存国粹一样,带有旧式的建筑法。至于内部,则也可以说是神秘的苦闷的象征。靠南有门,但因隔了一间过道的房子,所以显得暗,左右也不十分光亮,独在前面——北——有一大片玻璃,就好像号筒口。这是什么解释呢?我摆开八卦,熏沐斋戒的占算一下罢。卦曰:世运凌夷,君子道消,逢凶化吉,发言有瘳。解曰:号筒之口,声带之门,因势利导,时然后言。夫人不言,言必有中,此南无阿弥陀佛救苦救难观世音菩萨亲降灵签也。余文尚多,以不在本答案范围之内,均从略。

此外小鬼也有一点“敢问”求答的——但是绝非报复的考试,虽然“复仇乃春秋大义”,然而学生岂敢与先生为仇,而且想复,更兼要考呢,罪过罪过,其实不过聊博一笑耳。问曰:我们教室天花版的中央有点什么?倘答电灯,就连六分也不给,倘俟星期一临时预备夹带然后交卷,那就更该处罚(?)了。其实这题目原甚平常而且熟习,不如探检那么生疏,该不费力的罢。敢请明教可也!

午门之游,归来总带着得胜的微笑,从车上直到校中,以至良久良久;更回想及在下楼和内操场时的泼皮,真是得意极了!人们总是求自我的满足的,何尝计及被困者的为难。其实被困者那天心理测验也施行得够了:命大家起立以占是否多数,再下楼迟延以察是否诚意。然而终竟被“煽动”了。据最新的分数计算法,全对就满分,一半对一半错就相抵消,一分也没有,倘若完全失败,更不待言是等于零。“六十分?”太宽了罢!其实那天何尝是“被逼”而“失败”,归结也还是因为“摇身一变”的法术未臻上乘,否则,变成女先生,就不妨“带队”(我的这话也“岂有此理”,男先生“带队”有什么出奇),或者变成女……,就不妨冲锋突围而出。可是终于“被逼”,这是界限分得太清的缘故罢,还是世俗积习之终于不易破除呢?!

现社会也实在黑暗,女子出来做事,实是处处遇到困难。我不是胆怯,只为想避免些麻烦,所以往往先托人打听。不料知识界的报界也是鬼蜮——它未写明报名地点,即是可疑处——也是如此。这真教猛进的人处处感着多少阻碍和踌躇。“谁叫你生着是女人呢?”这句话,我着实没法解答于老爷们,太太们之前。

小鬼许广平。四月二十五晚。