——关于“舒愤懑”

一

我常说明朝永乐皇帝的凶残,远在张献忠之上,是受了宋端仪的《立斋闲录》的影响的。那时我还是满洲治下的一个拖着辫子的十四五岁的少年,但已经看过记载张献忠怎样屠杀蜀人的《蜀碧》,痛恨着这“流贼”的凶残。后来又偶然在破书堆里发见了一本不全的《立斋闲录》,还是明抄本,我就在那书上看见了永乐的上谕,于是我的憎恨就移到永乐身上去了。

那时我毫无什么历史知识,这憎恨转移的原因是极简单的,只以为流贼尚可,皇帝却不该,还是“礼不下庶人”的传统思想。至于《立斋闲录》,好像是一部少见的书,作者是明人,而明朝已有抄本,那刻本之少就可想。记得《汇刻书目》说是在明代的一部什么丛书中,但这丛书我至今没有见;清《四库全书总目提要》将它放在“存目”里,那么,《四库全书》里也是没有的,我家并不是藏书家,我真不解怎么会有这明抄本。这书我一直保存着,直到十多年前,因为肚子饿得慌了,才和别的两本明抄和一部明刻的《宫闺秘典》去卖给以藏书家和学者出名的傅某,他使我跑了三四趟之后,才说一总给我八块钱,我赌气不卖,抱回来了,又藏在北平的寓里;但久已没有人照管,不知道现在究竟怎样了。

那一本书,还是四十年前看的,对于永乐的憎恨虽然还在,书的内容却早已模模胡胡,所以在前几天写《病后杂谈》时,举不出一句永乐上谕的实例。我也很想看一看《永乐实录》,但在上海又如何能够;来青阁有残本在寄售,十本,实价却是一百六十元,也决不是我辈书架上的书。又是一个偶然:昨天在《安徽丛书》第三集中看见了清俞正燮(1775—1840)《癸巳类稿》的改定本,那《除乐户丐户籍及女乐考附古事》里,却引有永乐皇帝的上谕,是根据王世贞《弇州史料》中的《南京法司所记》的,虽然不多,又未必是精粹,但也足够“略见一斑”,和献忠流贼的作品相比较了。摘录于下——

“永乐十一年正月十一日,教坊司于右顺门口奏:齐泰姊及外甥媳妇,又黄子澄妹四个妇人,每一日一夜,二十余条汉子看守着,年少的都有身孕,除生子令做小龟子,又有三岁女子,奏请圣旨。奉钦依:由他。不的到长大便是个淫贱材儿?”

“铁铉妻杨氏年三十五,送教坊司;茅大芳妻张氏年五十六,送教坊司。张氏病故,教坊司安政于奉天门奏。奉圣旨:分付上元县抬出门去,着狗吃了!钦此!”

君臣之间的问答,竟是这等口吻,不见旧记,恐怕是万想不到的罢。但其实,这也仅仅是一时的一例。自有历史以来,中国人是一向被同族和异族屠戮,奴隶,敲掠,刑辱,压迫下来的,非人类所能忍受的楚毒,也都身受过,每一考查,真教人觉得不像活在人间。俞正燮看过野史,正是一个因此觉得义愤填膺的人,所以他在记载清朝的解放惰民丐户,罢教坊,停女乐的故事之后,作一结语道——

“自三代至明,惟宇文周武帝,唐高祖,后晋高祖,金,元,及明景帝,于法宽假之,而尚存其旧。余皆视为固然。本朝尽去其籍,而天地为之廓清矣。汉儒歌颂朝廷功德,自云‘舒愤懑’,除乐户之事,诚可云舒愤懑者:故列古语琐事之实,有关因革者如此。”

这一段结语,有两事使我吃惊。第一事,是宽假奴隶的皇帝中,汉人居很少数。但我疑心俞正燮还是考之未详,例如金元,是并非厚待奴隶的,只因那时连中国的蓄奴的主人也成了奴隶,从征服者看来,并无高下,即所谓“一视同仁”,于是就好像对于先前的奴隶加以宽假了。第二事,就是这自有历史以来的虐政,竟必待满洲的清才来廓清,使考史的儒生,为之拍案称快,自比于汉儒的“舒愤懑”——就是明末清初的才子们之所谓“不亦快哉!”然而解放乐户却是真的,但又并未“廓清”,例如绍兴的惰民,直到民国革命之初,他们还是不与良民通婚,去给大户服役,不过已有报酬,这一点,恐怕是和解放之前大不相同的了。革命之后,我久不回到绍兴去了,不知道他们怎样,推想起来,大约和三十年前是不会有什么两样的。

二

但俞正燮的歌颂清朝功德,却不能不说是当然的事。他生于乾隆四十年,到他壮年以至晚年的时候,文字狱的血

迹已经消失,满洲人的凶焰已经缓和,愚民政策早已集了大成,剩下的就只有“功德”了。那时的禁书,我想他都未必看见。现在不说别的,单看雍正乾隆两朝的对于中国人著作的手段,就足够令人惊心动魄。全毁,抽毁,剜去之类也且不说,最阴险的是删改了古书的内容。乾隆朝的纂修《四库全书》,是许多人颂为一代之盛业的,但他们却不但捣乱了古书的格式,还修改了古人的文章;不但藏之内廷,还颁之文风较盛之处,使天下士子阅读,永不会觉得我们中国的作者里面,也曾经有过很有些骨气的人。(这两句,奉官命改为“永远看不出底细来。”)

嘉庆道光以来,珍重宋元版本的风气逐渐旺盛,也没有悟出乾隆皇帝的“圣虑”,影宋元本或校宋元本的书籍很有些出版了,这就使那时的阴谋露了马脚。最初启示了我的是《琳琅秘室丛书》里的两部《茅亭客话》,一是校宋本,一是四库本,同是一种书,而两本的文章却常有不同,而且一定是关于“华夷”的处所。这一定是四库本删改了的;现在连影宋本的《茅亭客话》也已出版,更足据为铁证,不过倘不和四库本对读,也无从知道那时的阴谋。《琳琅秘室丛书》我是在图书馆里看的,自己没有,现在去买起来又嫌太贵,因此也举不出实例来。但还有比较容易的法子在。

新近陆续出版的《四部丛刊续编》自然应该说是一部新的古董书,但其中却保存着满清暗杀中国著作的案卷。例如宋洪迈的《容斋随笔》至《五笔》是影宋刊本和明活字本,据张元济跋,其中有三条就为清代刻本中所没有。所删的是怎样内容的文章呢?为惜纸墨计,现在只摘录一条《容斋三笔》卷三里的《北狄俘虏之苦》在这里——

“元魏破江陵,尽以所俘士民为奴,无问贵贱,盖北方夷俗皆然也。自靖康之后,陷于金虏者,帝子王孙,宦门仕族之家,尽没为奴婢,使供作务。每人一月支稗子五斗,令自舂为米,得一斗八升,用为餱粮;岁支麻五把,令缉为裘。此外更无一钱一帛之入。男子不能缉者,则终岁裸体。虏或哀之,则使执爨,虽时负火得暖气,然才出外取柴归,再坐火边,皮肉即脱落,不日辄死。惟喜有手艺,如医人绣工之类,寻常只团坐地上,以败席或芦藉衬之,遇客至开筵,引能乐者使奏技,酒阑客散,各复其初,依旧环坐刺绣:任其生死,视如草芥。……”

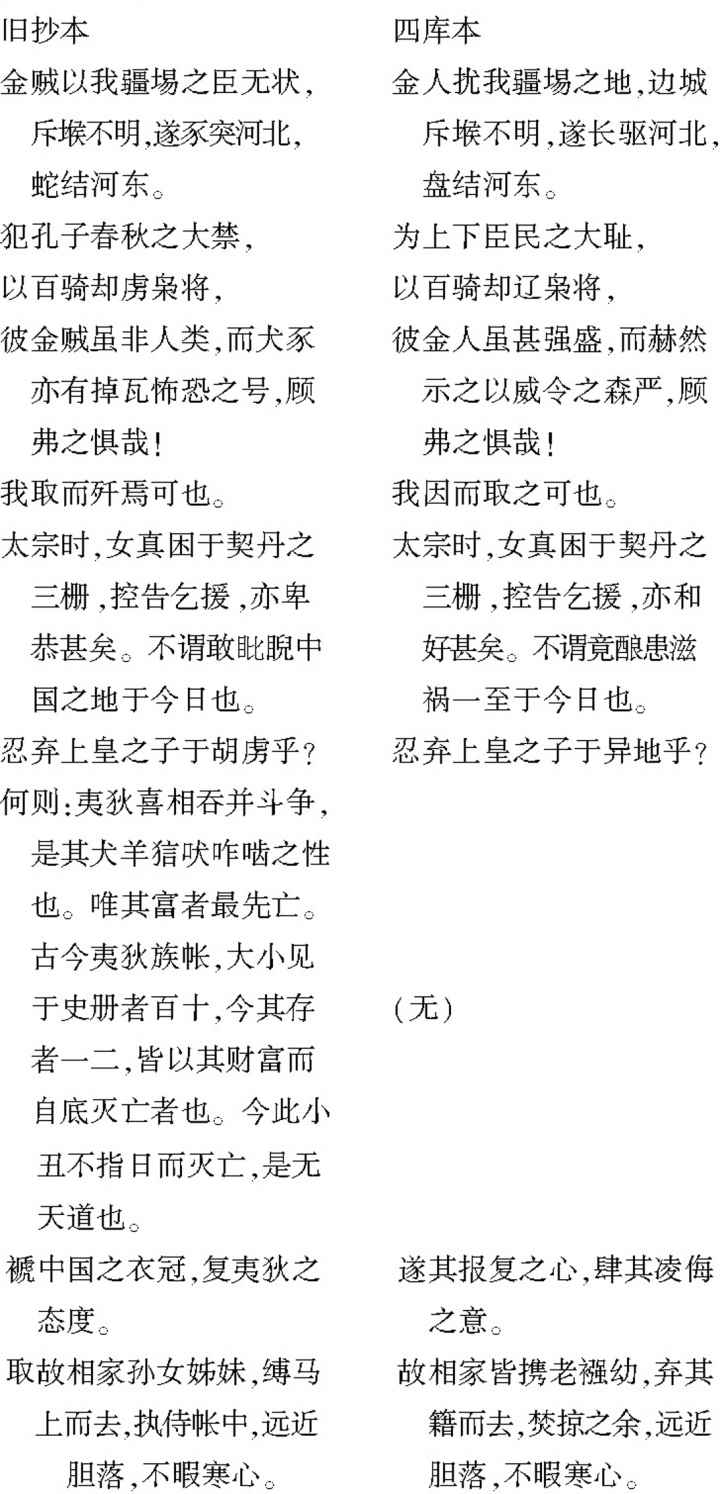

清朝不惟自掩其凶残,还要替金人来掩饰他们的凶残。据此一条,可见俞正燮入金朝于仁君之列,是不确的了,他们不过是一扫宋朝的主奴之分,一律都作为奴隶,而自己则是主子。但是,这校勘,是用清朝的书坊刻本的,不知道四库本是否也如此。要更确凿,还有一部也是《四部丛刊续编》里的影旧抄本宋晁说之《嵩山文集》在这里,卷末就有单将《负薪对》一篇和四库本相对比,以见一斑的实证,现在摘录几条在下面,大抵非删则改,语意全非,仿佛宋臣晁说之,已在对金人战栗,嗫嚅不吐,深怕得罪似的了——

即此数条,已可见“贼”“虏”“犬羊”是讳的;说金人的淫掠是讳的;“夷狄”当然要讳,但也不许看见“中国”两个字,因为这是和“夷狄”对立的字眼,很容易引起种族思想来的。但是,这《嵩山文集》的抄者不自改,读者不自改,尚存旧文,使我们至今能够看见晁氏的真面目,在现在说起来,也可以算是令人大“舒愤懑”的了。

清朝的考据家有人说过,“明人好刻古书而古书亡”,因为他们妄行校改。我以为这之后,则清人纂修《四库全书》而古书亡,因为他们变乱旧式,删改原文;今人标点古书而古书亡,因为他们乱点一通,佛头着粪:这是古书的水火兵虫以外的三大厄。

三

对于清朝的愤懑的从新发作,大约始于光绪中,但在文学界上,我没有查过以谁为“祸首”。太炎先生是以文章排满的骁将著名的,然而在他那《訄书》的未改订本中,还承认满人可以主中国,称为“客帝”,比于嬴秦的“客卿”。但是,总之,到光绪末年,翻印的不利于清朝的古书,可是陆续出现了;太炎先生也自己改正了“客帝”说,在再版的《訄书》里,“删而存此篇”;后来这书又改名为《检论》,我却不知道是否还是这办法。留学日本的学生们中的有些人,也在图书馆里搜寻可以鼓吹革命的明末清初的文献。那时印成一大本的有《汉声》,是《湖北学生界》的增刊,面子上题着四句集《文选》句:“抒怀旧之积念,发思古之幽情”,第三句想不起来了,第四句是“振大汉之天声”。无古无今,这种文献,倒是总要在外国的图书馆里抄得的。

我生长在偏僻之区,毫不知道什么是满汉,只在饭店的招牌上看见过“满汉酒席”字样,也从不引起什么疑问来。听人讲“本朝”的故事是常有的,文字狱的事情却一向没有听到过,乾隆皇帝南巡的盛事也很少有人讲述了,最多的是“打长毛”。我家里有一个年老的女工,她说长毛时候,她已经十多岁,长毛故事要算她对我讲得最多,但她并无邪正之分,只说最可怕的东西有三种,一种自然是“长毛”,一种是“短毛”,还有一种是“花绿头”。到得后来,我才明白后两种其实是官兵,但在愚民的经验上,是和长毛并无区别的。给我指明长毛之可恶的倒是几位读书人;我家里有几部县志,偶然翻开来看,那时殉难的烈士烈女的名册就有一两卷,同族里的人也有几个被杀掉的,后来封了“世袭云骑尉”,我于是确切的认定了长毛之可恶。然而,真所谓“心事如波涛”罢,久而久之,由于自己的阅历,证以女工的讲述,我竟决不定那些烈士烈女的凶手,究竟是长毛呢,还是“短毛”和“花绿头”了。我真很羡慕“四十而不惑”的圣人的幸福。

对我最初提醒了满汉的界限的不是书,是辫子。这辫子,是砍了我们古人的许多头,这才种定了的,到得我有知识的时候,大家早忘却了血史,反以为全留乃是长毛,全剃好像和尚,必须剃一点,留一点,才可以算是一个正经人了。而且还要从辫子上玩出花样来:小丑挽一个结,插上一朵纸花打诨;开口跳将小辫子挂在铁杆上,慢慢的吸烟献本领;变把戏的不必动手,只消将头一摇,辟拍一声,辫子便自会跳起来盘在头顶上,他于是耍起关王刀来了。而且还切于实用:打架的时候可以拔住,挣脱极难;捉人的时候可以拉着,省得绳索,要是被捉的人多呢,只要捏住辫梢头,一个人就可以牵一大串。吴友如画的《申江胜景图》里,有一幅会审公堂,就有一个巡捕拉着犯人的辫子的形象,但是,这是已经算作“胜景”了。

住在偏僻之区还好,一到上海,可就不免有时会听到一句洋话:Pig-tail-——猪尾巴。这一句话,现在是早不听见了,那意思,似乎也不过说人头上生着猪尾巴,和今日之上海,中国人自己一斗嘴,便彼此互骂为“猪猡”的,还要客气得远。不过那时的青年,好像涵养工夫没有现在的深,也还未懂得“幽默”,所以听起来实在觉得刺耳。而且对于拥有二百余年历史的辫子的模样,也渐渐的觉得并不雅观,既不全留,又不全剃,剃去一圈,留下一撮,又打起来拖在背后,真好像做着好给别人来拔着牵着的柄子。对于它终于怀了恶感,我看也正是人情之常,不必指为拿了什么地方的东西,迷了什么斯基的理论的。(这两句,奉官谕改为“不足怪的”。)

我的辫子留在日本,一半送给客店里的一位使女做了假发,一半给了理发匠,人是在宣统初年回到故乡来了。一到上海,首先得装假辫子。这时上海有一个专装假辫子的专家,定价每条大洋四元,不折不扣,他的大名,大约那时的留学生都知道。做也真做得巧妙,只要别人不留心,是很可以不出岔子的,但如果人知道你原是留学生,留心研究起来,那就漏洞百出。夏天不能戴帽,也不大行;人堆里要防挤掉或挤歪,也不行。装了一个多月,我想,如果在路上掉了下来或者被人拉下来,不是比原没有辫子更不好看么?索性不装了,贤人说过的:一个人做人要真实。

但这真实的代价真也不便宜,走出去时,在路上所受的待遇完全和先前两样了。我从前是只以为访友作客,才有待遇的,这时才明白路上也一样的一路有待遇。最好的是呆看,但大抵是冷笑,恶骂。小则说是偷了人家的女人,因为那时捉住奸夫,总是首先剪去他辫子的,我至今还不明白为什么;大则指为“里通外国”,就是现在之所谓“汉奸”。我想,如果一个没有鼻子的人在街上走,他还未必至于这么受苦,假使没有了影子,那么,他恐怕也要这样的受社会的责罚了。

我回中国的第一年在杭州做教员,还可以穿了洋服算是洋鬼子;第二年回到故乡绍兴中学去做学监,却连洋服也不行了,因为有许多人是认识我的,所以不管如何装束,总不失为“里通外国”的人,于是我所受的无辫之灾,以在故乡为第一。尤其应该小心的是满洲人的绍兴知府的眼睛,他每到学校来,总喜欢注视我的短头发,和我多说话。

学生们里面,忽然起了剪辫风潮了,很有许多人要剪掉。我连忙禁止。他们就举出代表来诘问道:究竟有辫子好呢,还是没有辫子好呢?我的不假思索的答复是:没有辫子好,然而我劝你们不要剪。学生是向来没有一个说我“里通外国”的,但从这时起,却给了我一个“言行不一致”的结语,看不起了。“言行一致”,当然是很有价值的,现在之所谓文学家里,也还有人以这一点自豪,但他们却不知道他们一剪辫子,价值就会集中在脑袋上。轩亭口离绍兴中学并不远,就是秋瑾小姐就义之处,他们常走,然而忘却了。

“不亦快哉!”——到了一千九百十一年的双十,后来绍兴也挂起白旗来,算是革命了,我觉得革命给我的好处,最大,最不能忘的是我从此可以昂头露顶,慢慢的在街上走,再不听到什么嘲骂。几个也是没有辫子的老朋友从乡下来,一见面就摩着自己的光头,从心底里笑了出来道:哈哈,终于也有了这一天了。

假如有人要我颂革命功德,以“舒愤懑”,那么,我首先要说的就是剪辫子。

四

然而辫子还有一场小风波,那就是张勋的“复辟”,一不小心,辫子是又可以种起来的,我曾见他的辫子兵在北京城外布防,对于没辫子的人们真是气焰万丈。幸而不几天就失败了,使我们至今还可以剪短,分开,披落,烫卷……

张勋的姓名已经暗淡,“复辟”的事件也逐渐遗忘,我曾在《风波》里提到它,别的作品上却似乎没有见,可见早就不受人注意。现在是,连辫子也日见稀少,将与周鼎商彝同列,渐有卖给外国的资格了。

我也爱看绘画,尤其是人物。国画呢,方巾长袍,或短褐椎结,从没有见过一条我所记得的辫子;洋画呢,歪脸汉子,肥腿女人,也从没见过一条我所记得的辫子。这回见了几幅钢笔画和木刻的阿Q像,这才算遇到了在艺术上的辫子,然而是没有一条生得合式的。想起来也难怪,现在的二十岁上下的青年,他生下来已是民国,就是三十岁的,在辫子时代也不过四五岁,当然不会深知道辫子的底细的了。

那么,我的“舒愤懑”,恐怕也很难传给别人,令人一样的愤激,感慨,欢喜,忧愁的罢。

十二月十七日。

一星期前,我在《病后杂谈》里说到铁氏二女的诗。据杭世骏说,钱谦益编的《列朝诗集》里是有的,但我没有这书,所以只引了《订讹类编》完事。今天《四部丛刊续编》的明遗民彭孙贻《茗斋集》出版了,后附《明诗钞》,却有铁氏长女诗在里面。现在就照抄在这里,并将范昌期原作,与所谓铁女诗不同之处,用括弧附注在下面,以便比较。照此看来,作伪者实不过改了一句,并每句各改易一二字而已——

教坊献诗

教坊脂粉(落籍)洗铅华,一片闲(春)心对落花。旧曲听来犹(空)有恨,故园归去已(却)无家。云鬟半挽( )临妆(青)镜,雨泪空流(频弹)湿绛纱。今日相逢白司马(安得江州司马在),尊前重与诉(为赋)琵琶。

)临妆(青)镜,雨泪空流(频弹)湿绛纱。今日相逢白司马(安得江州司马在),尊前重与诉(为赋)琵琶。

但俞正燮《癸巳类稿》又据茅大芳《希董集》,言“铁公妻女以死殉”;并记或一说云,“铁二子,无女。”那么,连铁铉有无女儿,也都成为疑案了。两个近视眼论扁额上字,辩论一通,其实连扁额也没有挂,原也是能有的事实。不过铁妻死殉之说,我以为是粉饰的。《弇州史料》所记,奏文与上谕具存,王世贞明人,决不敢捏造。

倘使铁铉真的并无女儿,或有而实已自杀,则由这虚构的故事,也可以窥见社会心理之一斑。就是:在受难者家族中,无女不如其有之有趣,自杀又不如其落教坊之有趣;但铁铉究竟是忠臣,使其女永沦教坊,终觉于心不安,所以还是和寻常女子不同,因献诗而配了士子。这和小生落难,下狱挨打,到底中了状元的公式,完全是一致的。

二十三日之夜,附记。