我們的家自從搬到柿園上以後,我們便在一種寧靜以上的境界裏面生活着。把鄉村比做一個沉靜而沒有風浪的大海吧,那村外便真是象那大海的心臟一樣了。那是靜得多麼可怕啊,白天裏,陽光在柿葉上跳躍着,從這一葉移到那一葉;晚上只聽見狗卵嫂家裏的那只有病的母狗用着拖長的聲音在悲鳴着,此外便只是沙沙的落葉,和唧唧的草蟲所佔領着的世界了。

我們有了很少的賓客,一若我們是被投擲着在一個荒僻的角落,而且被忘卻似的。每月總有一次半次父親孤單單地從縣城上回來,臉上帶着疲倦的,失望的神氣,就象受了誰的鞭打一般。他的說話裏面往往雜着唉聲嘆氣,即使在他發笑的時候,他還是不住地在搖着頭。他的兩隻眼睛很有神采,在眼梢有幾條柳絲似的皺紋。嘴巴四周有了很叢密的鬍子,這使他的半截臉變成爲青色。他有很堅強的牙齒,臉色是黃而帶病,頭髮卻是鬈曲而漆黑。他的身體是很弱的,但他的高傲而不肯屈伏的性格強健了他。做着一回吃力的工作,他便喘不過氣,卻永遠地在幹着吃力的工作。擔負着一件責任,他便寢食不安,卻無時無刻地不在擔負責任。他是畏煩噪,喜安靜的,但每回他只能夠象個賓客似的在家中住了一二天,便又不得不到煩噪的城市上去。

他很容易發怒,但碰到他心平氣和的時候,他卻是特別可親的,不過要碰到這樣的時候,實在是很艱難。他是這樣地易於發怒,那便在他短少的回家的日子上,他還免不了要時常向母親發着脾氣。有時他用着柔和的聲調緩緩地在和母親談說這個談說那個,象是很快樂似的。但忽然間他便會跳起身來,睜大着他的那對有權威的——甚至於是兇猛的——眼睛,用着霹靂的聲音把母親叱罵着,就和叱罵着一個無知的小孩一般。

差不多在他每次的回家,母親總要受到一二場殘酷的叱罵——好像他的回家的目的,便專爲着回來叱罵母親似的。這一點使我對於他覺得又是害怕又是嫌惡。有時,我抱不平地這樣向着母親說:“阿姆,你怎樣不敢和阿叔吵起來呢?他是多麼橫暴啊!他一點兒也不講理啊!”

聽了象這樣的說話,母親一定會用着她的有力的手挽着我的頭髮,把我推送到角落裏去,這樣地叫喊着:

“放肆!……你是什麼事情也不懂的呀!世界上沒有一個人象你的父親這樣正直而且良善啊!你說他不好,你就滾去,不要做他的兒子就完了!你這絕種子啊!”

我覺得母親是太軟弱的,她太替父親辯護了。

父親很少和他的兒子們說話,他把他的說話的時間用去唉聲嘆氣,或者用去拉長着聲音在吟哦着。實則,他的那種吟哦,並不是在誦唸着什麼,只不過另是一種嘆氣的方法。有時,他獨自個人在檐前走來走去,走了幾個鐘頭,口裏不住地嗯嗯咿咿在唱着。他的眼睛只是直視着,並不看人,他的腳步不緩也不急。象是有着一種節奏似的。我們在他的面前玩着,做着各種把戲,他一點也不注意我們,就象他是在另一個世界一般。

在這種狀態中,有時,他忽而臉上掛着笑,象從夢中醒來似的。於是他會用着他的“重舌”的口音,向着母親和他的兒子們天真浪漫地說起一些有趣的故事,在每句說話之前重疊着許多的“這個”,“這個”,……。但這算是一種很特別的例外,平常他總是沉默着,沉默着,臉上露着憂愁而又氣悶的神色的。

他的教育的方法也是很特別的。未曾搬來柿園以前,在鄉里面的我們的一間堆積雜物的房間裏面有了一面藥櫥。那藥櫥上面題着許多藥的名字。有一回,父親招呼着我站在藥櫥邊旁,跟着,他便吩咐我隨着他順序地念着:“羌活……獨活……荊芥……防風……。”停了一歇,他隨手指着一個藥名問我。“這是什麼?”

“這是羌活。”我說。

“這是什麼呢?”他指着另一個問。

“這是防風。”我想了一會答。

“這兩個是什麼呢?”他繼續地問着我。

“忘記了。”我凝望着他的嚴肅的面孔,戰慄地答。

“忘記了嗎?這不會忘記吧!”他把手上的尺來長,寸來粗的“藥尺”(揀藥的時候,壓置在藥方上面用的。)在我的頭顱的正中打了下去。

“這一個怕是荊芥吧!”我眼裏包着眼淚,朦朧地看着那藥名用手指指住着說。

“對啦,還有那一個呢?”他這樣地逼着我問。……

他的教育的方法,便這樣完全建築在那根“藥尺”上面!

此外,還有一件事情,使我特別不能對父親諒解的是他在未搬到柿園裏面來以前,便喜歡用着鼻音說我是個“多餘的兒子”是個“意料以外的兒子”,當他對我發脾氣的時候。有時碰到母親在他的面前述說我的過錯的時候,他會用着一種冷淡的神氣答覆着母親說:“看他是個‘多餘的’,有也好,沒也好便完了。”

當我聽到他對我下着這樣批評的時候,我是多麼傷心啊。我覺得這比用鞭子打我,或者把我痛罵一頓還要難受些。爲什麼我會是一個“多餘的”呢?我有什麼地方特別不好呢?“這分明是父親對我不懷着好意的!”我自己這樣地下着結論。

但同時我卻總覺得有點奇怪,爲什麼父親光是說我是個“多餘的”是個“意料之外”的兒子呢?他爲什麼不曾把這些名詞贈給我的兄弟們呢?我極力地想尋出這裏面的正確的意思,但每回都令我越加思索越是迷惑起來。……

有一天,母親帶着我到美進嬸那兒去。美進嬸是個眼睛上掛上眼鏡,面孔細小得象“木頭戲”的腳色一般,而又會拿起“歌冊”來唱的一個四十多歲的婦人。她碰到人家的時候,臉孔上總是掛着笑,而那種笑總是極其淒涼的。她的丈夫是個有志氣的人物,他因爲受了他的有錢的“親人”(即血統接近的堂從類的統稱。)的氣,和她結婚後沒有多久便跑到南洋去。而且在出門的時候他向着他的家人宣誓着,非待到賺得一千塊錢以上,他是死在番邦也不回來的。

她的丈夫從此便流落在番邦了,他是一個硬漢,但同時是一個可憐的人。他已經離了家鄉二十餘年了,但他永遠不曾賺到一千塊錢以上,於是他便也不願意回來。而美進嬸便這樣地在守着活寡,這二十多年來,她和人家相見的時候便總是淒涼地在笑着。

“美進叔,怕就要回來吧!……”在這二十幾個年頭中,人們向她問訊的時候,總是用着這同一的,簡單的說話。

“那白虎!回來不回來不都是一樣嗎。”每回她總是咬着嘴脣這樣答應着。

她和母親很要好,同時她也很憐愛我。她時常向着我的母親懇求地說:“清正姆,把阿竹送給我做兒子吧,我是太寂寞了!”

我從她的在顫動着的嘴脣看出她的寂寞的靈魂來,這使我異常地受到感動,而且願意和她親近起來。

但這一天,當我跟着母親走到她那兒去,她正拿着“歌冊”在唱着。我無意間學着成人的口吻這樣地向着她說:“美進嬸,不要唱‘歌’啊,美進叔,怕就要回來了!”

她即時把那部“歌冊”丟開,用着兩手捉住我,靠緊着她的膝關節。

“啊,你更會這樣放刁,你這‘怪子’!”她睜大着眼睛,望着我,臉上溢着苦笑說。

“怪子,”什麼是“怪子”呢,這個名詞對於我完全是新鮮的,於是我這樣地詰問着她:“‘怪’子,什麼叫做‘怪’子呢?”

她瞬着我的母親一眼,很得意地笑將起來了。

“你不曉得什麼是‘怪’子麼,問問你的母親便知道了!”美進嬸站起身來,擺動着她的細小的身軀,因爲衣衫太寬的緣故,看起來象一輪風車在打着轉似的。她不侍候母親的答覆便這樣繼續下去,“你的母親平時是四年一胎的。她生了幾個兒子都是這樣。但有了你的時候便不同了,那時候,你的姊姊剛生下了一年多呢。你的母親時常皺着眉地向着我說,‘恐怕生“怪”吧!’我總是勸她安心。後來左等也不生,右等也不生,直至有了十二個月的時候,你還未嘗生下來。你的母親便更加憂心了。‘一定是生“怪”無疑呢!’她老是這樣憂傷地說。阿竹,你要佩服我的眼力多好呀,那時我摸摸着你的母親的肚皮,這樣向她擔保着,‘不!這那裏是“怪”!這分明是個孩子呢!’在那個月的最後一天,你的母親果然把你生下來了。哈哈,這樣,你還不能算是個‘怪’子嗎?……”

美進嬸的這段說話,不但使我承認我可以被稱呼做一個“怪”子,而且同樣地使我明瞭着父親爲什麼要在憤怒的時候說我是一個“多餘的”,或“意料以外”的兒子了!可是,這是使我多麼傷心呀!我想,即使我是一個“怪”子,父親也不能用這樣的字句來奚落我,世界上那有一個人願意做着一個“多餘的”人物呢!

實在說,在那時,我實在是對着父親沒有好感,他每次的回家都使我不喜歡,雖然柿園裏面是寂寞的。真的,我象是一隻野鹿,而父親對於我象是一條鎖鏈,它使我不能夠任意奔跑。幸喜他每次回家的時間是這樣短暫,不然,真教我悶死啊!

我們繼續地在這柿園裏面生活下去,那些日子在我的記憶上面就如黃金一般地輝煌照耀,是那麼饒有詩趣,而且永遠地新鮮而活潑的啊!

我記得,在大風雨的時候,樹林裏不能自止地發出悲壯的叫號,甘蔗林和麻林一高一低地在翻着波浪,全宇宙都被籠罩着在銀色的煙霧和雨點之中。這草寮在抖戰着,震搖着,就好像一隻不十分堅固的輕舟在渺無邊際,而且浪頭險惡的大江上蕩動着,顛顫着一般。在那樣的時候,母親好像毫無感覺似地只在忙着做她的日常的工作。她對於這大風雨所受到的影響只是更加敏捷地指揮着她的兒子們把各種怕被雨水淋溼的東西搬到草寮裏面來;同時她自己,雖然是纏着足,也象和人家賽跑似的,在她的兒子們前面走來走去。

不知爲什麼,我是這樣喜歡在大風雨裏面奔跑着。在平時,一切靜立着的東西只惹起我發生了一種沉悶的感覺。大風雨的時候,一切都變成生動而活躍,都帶着一種癲狂和遊戲的態度。這時特別地適合着我的脾氣。照例,在這樣的時候,我總是把我的身上的衣服脫光,赤條條地在風雨裏面奔跑着,叫喊着。我的眼睛放射着光,我的赤色的頭髮在大風雨裏躍動着。我是玩得這樣起勁,那每回非待到母親站在門口,手裏拿着當作鞭子用的小樹枝向我恫嚇着,招呼着我走進去的時候不肯停止。

但我雖然是這樣喜歡大風雨,卻有點害怕着霹靂的雷聲。每每聽到這種聲音的時候,我便不期然地想象到那個手持着斧頭,鑿子,尖着嘴,狀類猿猴的“雷公”。他會在風雨後面追趕着,而且會用着他的斧鑿把人擊死的。我曉得雷公會把人擊死是在不久以前的事。那時母親帶着我到外祖母家裏去拜外祖父的百日(死去了的百日)。約莫午後兩點鐘的時候,在一個被穿白衣的人們塞滿着的庭前,忽然響着一聲異乎尋常的霹靂的雷聲。那時大家都吃了驚,不期然地四處奔跑着。

“這是什麼?”我用着帶顫的聲調這樣問着母親。

“這一定是擊死人呢!打得這麼響的雷聲!”母親向着我解釋着,她即時把我抱到她的膝前去。

“雷會擊死人嗎?”我出奇地問。

“怎樣不會!”母親的答案是十分肯定的。

那時候,庭子上那羣穿白衣的人們你一句他一句地爭向我解釋着:

“雷公的樣子就和‘做戲’(即戲臺上表演的)的一模一樣。他遵照着玉皇大帝的聖旨,手上拿着斧頭鑿子,飛來飛去,睜着眼睛,尖着嘴脣,在尋找着一些作惡的人們,一一地把他們擊死!……有許多人親眼看過,在被‘雷公’擊死的人們身上把黑色的雨傘一遮,便可以看見他們的背上現出來一行行的字跡,寫明那些人的罪狀啊!……”

這段故事和旁的神仙鬼怪的故事一樣有效力,它使我完全相信。但這故事特別使我害怕起來。聽了這故事以後,每回聽見雷聲,我便覺得我的頭上好像是癢癢似的。雖說“雷公”是打死惡人,不打死善人,但我自己那裏能夠知道我到底是個惡人還是個善人呢?

母親知道我的這點弱點,因此當我不怕她的恫嚇,老是不肯從大風雨中走進草寮裏來的時候,她便把她的面孔裝成嚴肅些,這樣騙着我說:“你這絕種子,你還不快一點跑進來,‘雷公’在你的後面追趕着了!……”

象這樣的說話,往往是證明着比她手裏的小樹枝更加有力量的。我,一隻強健的小鹿似的我,一切都不怕,只是害怕着“雷公”呢。

但,有一回,母親剛把我從大風雨裏面騙回去,一陣大災難即時便臨到我的頭上了。……

自從我們搬到柿園上以來,母親便讓大哥替代着她自己弄飯。她的意思是想讓大哥把這件事情學習,學習着。大哥是一個很聰明的人,只要他肯留意,無論那一件事情他都很容易便可以學習成功的。母親曾經和我們說,當他三歲時,他已經是異常乖巧。他曉得怎樣去欺騙成年的人們。有一天,他跟在父親後面,要到老鼠墩上去。路上,經過甘蔗園,他想從那園裏面偷折一根甘蔗。他停住着,在撕開着那甘蔗的蔗葉。但在這個時候,父親已經迴轉頭來,向着他大聲地威叱着:“你在做什麼?”那時,他不慌不忙,點着頭,對着父親說:“我要拿着這些蔗葉回去給阿姆‘起火’呢!……他一年一年地長大起來,身體又強壯,耙豬屎,拾蔗殼(即蔗葉),以及一切家庭瑣碎的工作都做得很好。此外,他特別地會種植“羹菜”(即園上的菜,如油菜,芥菜,白菜。萵苣等等……),比一個老農夫似乎還要種植得好些。還有,在私塾裏讀書,他亦被證明着是個最優等的學生。總而言之,他是個天才。但和旁的天才一般他亦有他的缺點。他喜歡偷懶,而且歡喜賭博。這很是惹起母親的憎恨,尤其是後面這一項。

但在大哥這方面,賭博好像便是他的惟一的娛樂,除開它,他便會覺得很寂寞似的。他並不覺得在泥濘裏滾着,讓背上給太陽光曬得發痛,或者拉長地做着各種工作,直至眼前發黑,有了什麼意味。雖然母親天天訓誡他,做人應該艱難刻苦。但每回他聽到母親的象這類的訓詞,他便皺着眉,蹙着額。他不喜歡這些說話。他並不是有意要和母親作對,專拿賭博來荒廢他的工作,而是想把賭博來做他的正當的娛樂啊。但是母親不瞭解他,天天責罵他,因此他亦在背地裏怨恨着母親。有時,他甚至於在母親的面前,狺狺然地和她爭辯起來。但當他受到最嚴厲的責罰,被打罵和不給飯吃,而母親那方面又氣得捶胸頓足的時候,他便變成得非常憂愁,垂着淚,呆呆地坐着,用着乞求赦罪的眼光久久地凝望着母親。跟着,他便有幾天做工做得特別勤而且快,也不敢偷懶,也不敢去賭博,變得很是聽從母親的說話了。

和做着旁的工作一樣成功,大哥在這柿園上負着弄飯的責任是很值得稱讚的。每餐的時候,他都在這草寮的門口一上一下地理着他的職務,就象一個好廚子一般。他的赤褐色的臉膛照耀着光澤,嘴角上老是掛着一種自得的微笑。等到飯快熟的時候,他便弓着身子洗着碗碟,筷子,抹抹着食飯臺——那安置在草寮裏面,是由一隻破書桌做成的——顯出很有條理而且很是熟練。有時,他一面這樣做着,一面還在唱着《滴水記》一類的曲調。老是,“……轉身兒,向樓臺……”地唱着呢。

這天,約莫是正午的時候,我剛從大風雨下面被母親招呼回來,赤條條地坐在食飯臺前的一隻矮凳上,母親用着和緩的聲調在責罵着我。這時,我的大哥忽而從門口把一鉢滾熱的稀飯抱進來。那稀飯是裝得太滿了,一走動時,便從鉢的邊緣溢出飯湯來,這燙腫着大哥的手指。於是,他失魂失魄地走到臺邊,把那鉢稀飯擲下臺上。這鉢即時被打翻了,鉢裏面的稀飯雨水般地全部傾瀉到我的一絲不掛的身子上來。在我還未感到痛苦之前,我便看見大哥的臉孔完全變成死白色,象被錐刺一般地叫號着:“救啊!弟弟被我……。”

在我的朦朧的狀態中,父親忽而從縣城上走回來看我。而且,那是令我覺得多麼駭異啊!父親好像完全變了性格似的,他的臉上的表情變得和母親完全一樣,又是仁慈,又是和善,又是滿溢着憐愛了!他在草寮裏面走來走去,身上的藍布長衫微微地在作着響。他發狂似的在罵着大哥和埋怨着母親。

“看,你們這些蠢東西,你們完全不會顧管阿竹,這回可把他燙壞了!”

我下意識地在呻吟着,父親走到我的身邊來,向着我問長道短,努力地在尋找着一些有趣的說話來使我發笑。

停了一會,他便從衣袋裏拿出一把銅錢來,在我的榻前蹲下,教着我怎樣地玩着“韓信點兵”。孩子氣地在數着一二三四……。看見我這樣注意着他教給我的這場新把戲,於是他向着我講起這條“韓信點兵”的故事來。

“這個,這個……”他合上眼,作着思索的樣子這樣開始着。“古昔的時候,有一位名將,名叫韓信,他帶着三十六個兵士要到齊國去。路上,這個,這個,……碰見了兩位乞丐。這兩位乞丐向他們乞討着食糧。但,這個,這個,……他們的食糧是帶得很少的。於是,這個聰明的韓信便叫他們的兵士們和這兩個乞丐圍成一個大圈地站立着。和他們這樣說,糧食只有三十六份,憑運氣,派到的便拿了糧食去。這個,這個,……象我剛纔分派給你們看的一樣,九個,九個分派了一回。結果兵士們都得了糧食,而這兩個乞丐卻只好妙手空空地走開去,而且不會埋怨着韓信這班人了。”

父親的說話雖然使我感到十分有趣,但我的呻吟的聲音卻並不能因此完全停歇。我這一回的傷勢是多麼沉重啊!有兩三天,我一點也不能夠移動,簡直就和死去了一般。這時候,我全身浮腫着的茶杯大小的“水泡”,還未曾完全消退。父親說着一回故事又看着我一下傷勢;看着我一下傷勢,又是說着一回故事,他的口裏禁不住地發出一種嘆惜的聲音來。跟着,他便從我的枕頭——那是簡單地用一塊木頭做成的——下面拿出一包帶黃色的藥散來替我塗沫着。

“快好了,‘狗兒’呀!”他這樣地安慰着我。

望着他的在替我抹藥的長指甲的手指,聽着他的重舌而矜憫的口音,我感覺到我的全身心,全靈魂,完全包藏着在父親的偉大的愛裏面,我禁不住地灑着眼淚。這是快樂的,這使我忘記着那些“水泡”的痛苦。啊,熱烈而偉大的愛可以溶解着一切,父親這一次來臨,使我把一向對於他的不公正的見解完全消融了!而且我是多麼自慚啊,我覺得我一向是太對不住父親了!

“阿叔,你明天到城裏去嗎?……緩一兩天去不可以嗎?”我這樣問他,忽然感覺到父親的離開對於我是一件痛苦的事情了。

是午後的時候,日影懶然地照在草寮的壁上,父親盤着腳坐在一隻矮凳上面,臉上顯出一種溺愛我的神氣,含着笑,搖着頭答:“那裏可以呢?你這奴才子(父親和母親都這樣稱呼我,當他們特別溺愛我的時候。)啊!”

“你的事情很忙嗎?”我大着膽地再這樣問他,要是在平時我是一定不敢這樣問的;但在這個時候,我知道父親一定不會罵我呢。

父親用着他的長指甲的手掌撫着我的頭髮,每秒鐘間,他的表情變得更加仁慈而溫和。最後,我簡直感覺到他是一個和我同一樣年齡的人物,再沒有什麼可怕了。但在這個時候,他忽而又是嘆着氣,和我這樣說:

“奴啊,(有時他這樣簡單地叫我)事情很忙纔好!沒有事情是格外可怕的……”

這使我感覺到十分奇怪,甚至於覺得父親的這句說話是有些不對。安閒一定比勞苦好,不耙豬屎,一定比耙豬屎好,這不是很明白的嗎?但我沒有把這個意思說出來,我知道父親的脾氣,在他說話的中間是不喜歡被人家插入的。

“這個,這個,……唉,”他繼續着,眼睛睜着異常之大,但這回卻並不令人可怕只令人覺得特別可親。“在這個年頭,斷分寸地(即絕對沒有田園的意思),要養活一家人,這實在是不容易的。這個,這個,……好的園田都歸阿伯去種作。你的母親說我傻,其實,我並不是傻,阿伯會種作的,好園田讓他去種作好了。我是不會種作的,便分些壞一點的園田有什麼要緊呢。這個,這個,……那時候,阿公阿媽還未嘗過世,年紀都老了,我時常想買一點好的食物給他們吃。但,這個,這個,……光靠教書,家境還維持不住,那裏有錢來奉敬公媽呢?因此,我緩緩地把我份下的園田賣去。一個人只有一副(即一雙)爺孃,爺孃在生的時候,不買點好的食物來給他們吃,這是完全不對的。我情願賣掉園田來買‘豬腳’供奉爺孃。我那時想,園田呢,將來錢賺得到便可以買回來,但是爺孃呢,爺孃是不行的。

“可是,這個,這個,……有錢人時常是最可恨,而且最卑鄙的,有一次我真教阿疑叔氣死了。那‘老貨’是個洋客,賺了一萬幾千塊錢,坐在屁股眼下,跑回家來享福。這個,這個,……有一天,在買‘豬腳’的時候,我勸他買那隻大一點的‘豬腳’。那時,一切東西比較都是便宜的。一斤豬肉,就只是一毛錢。那隻‘豬腳’大約二斤多重,不是二毛多錢就可以買到嗎?這個,這個……那‘老貨’真是‘臭皮骨屎人’,而且是卑鄙無恥的人,他欹着頭,望着那隻‘豬腳’一下,便把它摔在豬砧上,這樣地說:“‘這我買不起,要象你這樣的富人才買得起啊!’

“聽了這句話,我就是一把火。那老‘狗種’,他不知道我在賣園田來買豬腳嗎?只這一隻話,便使我氣得要死。這個,這個,……我那時這樣地回答着他說:

“‘富人,你們這些富人都是卑鄙齷齪,臭過狗屎的!’你看我買不起這豬腳嗎?我便專買給你看!於是我便出了兩毛多錢,把那隻豬腳買了。唉,那‘老貨’,不是‘臭皮骨’嗎?不是自己惹沒趣,而又令我把他恨‘一世人’嗎?

“可是,這個,這個,……我真是倒運呢,我又賺不到錢,又是‘破病’。那是害着一種忽而要哭忽而欲笑的症候。有三幾年,我一點東西都不敢隨便吃,天天是抱着病,同時卻又天天在做着事情。不做事情是更加不行的,不做事情妻子便要餓死,這比抱病還要可怕。這個,這個,……捱着病做事情到底還不行,在公媽過世不久之後,所有的幾畝地田園便都賣盡了!你的母親真好,她一點也不埋怨我,一面看護着我的病,忍受着我的喜怒無定的脾氣,一面小心地撫育着子女,從白天做到黑,從黑夜又做到白天,連一口氣也沒有嘆息過。唉,她真是難得呢,沒有她,老早這個家庭便支持不住了!唉!她所吃的苦真是太多了,你們應該要孝順她一點纔好啊!……

“這個,這個,……後來,我書也不教了,我想妻子快要餓死了,還貪圖着什麼‘功名’呢。我試去做着旁的事體,只要能夠養活家人而且於世人有益的事體我便可以去做。我想,只要我能夠利益世人便好,這並不是一定會比不上得了一個‘功名’啊,這個,這個,……‘不爲良相,便作良醫!’在教書的時候,我老早便存着這種心事。當阿名,唉,這個大哥你們是連認識都不認識的!……”父親說到這兒,似乎要哭起來,他的樣子是可憐極了,我真想跳起身來安慰着他一下的。

“這個,這個,……唉,”父親繼續着。“阿名是比你現在的這個大哥還大四歲,他是一個頂聰明的孩子。他八九歲的時候,自己便會編着很好看的辮子。讀書的時候,我剛教給他一遍,他便永遠地能夠‘記得’。十一歲的時候,不幸,他的頸上生着一粒瘰癧。他自己隔幾天便要跑一趟路到‘店頭’市——那離這鄉里有了十多里路——去給醫生看。那個醫生是光會吃飯的,阿名便這樣斷送在他的手內了。

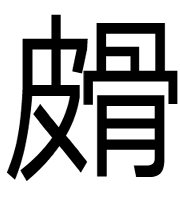

“這個,這個,……自從那個時候起,我便決意學醫,我想救救自己,同時可以救救他人。所以,那時候,我便一面教書,一面讀本草。有了幾年的工夫,我的醫學的書籍疊起來已經比《大學》,《中庸》這一類的書籍還要多了。這個,這個,……我自己相信我的醫的‘本領’是過得去的,因此,當我決定不教書的時候,我便在家裏自己雕起一塊招牌,決意做個醫生了。

“這個,這個,……在那時,一開手便很順,有許多將死的病人都被我藥到醫好了,我即刻便出了名。但我依舊還是窮困,我的脾氣又不好,只要那個人是‘世事’好,而且是貧窮的人,便沒‘先生金’我都可以替他看病,倘若是不講理而且是擺架子的富人,便黃金疊得和我一樣高,我也是不肯搭理他的。做人只爭一點氣節,沒有氣節,便和豬狗何異!

“這個,這個,……我並不是說富人統統不好,但好的實在是不多。普通的人,一有了錢便‘裝橫作勢’,一點道理也不講,在鄉間做起土皇帝來,這是多麼可恨呢!

“咳,奴啊,阿爸現在的境況是好些了,這個,這個,……我現在已經和人家生借了二百塊錢,合股在開着一間藥材店,我便在店裏面當醫生。事情忙是忙不過的。但有了很多的事情才象個人,不然,老是在家裏坐着,還象個什麼東西呢!……

父親的眼睛裏閃映着一種傲鬱而壯大的光波,他的臉孔上有了一種不懼不屈的雄偉的氣概,那使他顯出格外有生氣,而且格外年輕些。

“阿叔,你明天不要到城裏去啊!”我不自覺地又是這樣央求着他。

他站起身來,在我的頭上輕拍了一下,帶着笑說:“好啦!你這奴才好啊!”

我感覺到我的心頭歡樂得發痛了。

這時候,柿園上是極其寂靜的,忽然間,象狗在鳴吠一般地,我又聽到雞卵兄在打鬧着的聲音了:“你這‘X母’,你只會偷懶!”這是雞卵兄在叱罵着狗卵兄的聲音。

“你‘雅

屎’,你踏車,犁田都不行,光會說大話!”這是狗卵兄的反抗的語調,跟着他們似乎在一塊打起架來了。

屎’,你踏車,犁田都不行,光會說大話!”這是狗卵兄的反抗的語調,跟着他們似乎在一塊打起架來了。驟然間父親又是回覆了他平時的沉鬱的神色,唉聲嘆氣地在我的榻前走來走去。

“唉,種作也是艱難的!”他自語着,眼睛照舊是直視着,不看人,他恍惚又是在另一世界裏了。

“啊,父親是多麼奇怪啊!”我這樣地想着,移動着眼睛在我的身上的“水泡”。……