我们的家自从搬到柿园上以后,我们便在一种宁静以上的境界里面生活着。把乡村比做一个沉静而没有风浪的大海吧,那村外便真是象那大海的心脏一样了。那是静得多么可怕啊,白天里,阳光在柿叶上跳跃着,从这一叶移到那一叶;晚上只听见狗卵嫂家里的那只有病的母狗用着拖长的声音在悲鸣着,此外便只是沙沙的落叶,和唧唧的草虫所占领着的世界了。

我们有了很少的宾客,一若我们是被投掷着在一个荒僻的角落,而且被忘却似的。每月总有一次半次父亲孤单单地从县城上回来,脸上带着疲倦的,失望的神气,就象受了谁的鞭打一般。他的说话里面往往杂着唉声叹气,即使在他发笑的时候,他还是不住地在摇着头。他的两只眼睛很有神采,在眼梢有几条柳丝似的皱纹。嘴巴四周有了很丛密的胡子,这使他的半截脸变成为青色。他有很坚强的牙齿,脸色是黄而带病,头发却是鬈曲而漆黑。他的身体是很弱的,但他的高傲而不肯屈伏的性格强健了他。做着一回吃力的工作,他便喘不过气,却永远地在干着吃力的工作。担负着一件责任,他便寝食不安,却无时无刻地不在担负责任。他是畏烦噪,喜安静的,但每回他只能够象个宾客似的在家中住了一二天,便又不得不到烦噪的城市上去。

他很容易发怒,但碰到他心平气和的时候,他却是特别可亲的,不过要碰到这样的时候,实在是很艰难。他是这样地易于发怒,那便在他短少的回家的日子上,他还免不了要时常向母亲发着脾气。有时他用着柔和的声调缓缓地在和母亲谈说这个谈说那个,象是很快乐似的。但忽然间他便会跳起身来,睁大着他的那对有权威的——甚至于是凶猛的——眼睛,用着霹雳的声音把母亲叱骂着,就和叱骂着一个无知的小孩一般。

差不多在他每次的回家,母亲总要受到一二场残酷的叱骂——好像他的回家的目的,便专为着回来叱骂母亲似的。这一点使我对于他觉得又是害怕又是嫌恶。有时,我抱不平地这样向着母亲说:“阿姆,你怎样不敢和阿叔吵起来呢?他是多么横暴啊!他一点儿也不讲理啊!”

听了象这样的说话,母亲一定会用着她的有力的手挽着我的头发,把我推送到角落里去,这样地叫喊着:

“放肆!……你是什么事情也不懂的呀!世界上没有一个人象你的父亲这样正直而且良善啊!你说他不好,你就滚去,不要做他的儿子就完了!你这绝种子啊!”

我觉得母亲是太软弱的,她太替父亲辩护了。

父亲很少和他的儿子们说话,他把他的说话的时间用去唉声叹气,或者用去拉长着声音在吟哦着。实则,他的那种吟哦,并不是在诵念着什么,只不过另是一种叹气的方法。有时,他独自个人在檐前走来走去,走了几个钟头,口里不住地嗯嗯咿咿在唱着。他的眼睛只是直视着,并不看人,他的脚步不缓也不急。象是有着一种节奏似的。我们在他的面前玩着,做着各种把戏,他一点也不注意我们,就象他是在另一个世界一般。

在这种状态中,有时,他忽而脸上挂着笑,象从梦中醒来似的。于是他会用着他的“重舌”的口音,向着母亲和他的儿子们天真浪漫地说起一些有趣的故事,在每句说话之前重叠着许多的“这个”,“这个”,……。但这算是一种很特别的例外,平常他总是沉默着,沉默着,脸上露着忧愁而又气闷的神色的。

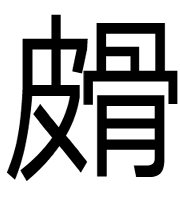

他的教育的方法也是很特别的。未曾搬来柿园以前,在乡里面的我们的一间堆积杂物的房间里面有了一面药橱。那药橱上面题着许多药的名字。有一回,父亲招呼着我站在药橱边旁,跟着,他便吩咐我随着他顺序地念着:“羌活……独活……荆芥……防风……。”停了一歇,他随手指着一个药名问我。“这是什么?”

“这是羌活。”我说。

“这是什么呢?”他指着另一个问。

“这是防风。”我想了一会答。

“这两个是什么呢?”他继续地问着我。

“忘记了。”我凝望着他的严肃的面孔,战栗地答。

“忘记了吗?这不会忘记吧!”他把手上的尺来长,寸来粗的“药尺”(拣药的时候,压置在药方上面用的。)在我的头颅的正中打了下去。

“这一个怕是荆芥吧!”我眼里包着眼泪,朦胧地看着那药名用手指指住着说。

“对啦,还有那一个呢?”他这样地逼着我问。……

他的教育的方法,便这样完全建筑在那根“药尺”上面!

此外,还有一件事情,使我特别不能对父亲谅解的是他在未搬到柿园里面来以前,便喜欢用着鼻音说我是个“多余的儿子”是个“意料以外的儿子”,当他对我发脾气的时候。有时碰到母亲在他的面前述说我的过错的时候,他会用着一种冷淡的神气答复着母亲说:“看他是个‘多余的’,有也好,没也好便完了。”

当我听到他对我下着这样批评的时候,我是多么伤心啊。我觉得这比用鞭子打我,或者把我痛骂一顿还要难受些。为什么我会是一个“多余的”呢?我有什么地方特别不好呢?“这分明是父亲对我不怀着好意的!”我自己这样地下着结论。

但同时我却总觉得有点奇怪,为什么父亲光是说我是个“多余的”是个“意料之外”的儿子呢?他为什么不曾把这些名词赠给我的兄弟们呢?我极力地想寻出这里面的正确的意思,但每回都令我越加思索越是迷惑起来。……

有一天,母亲带着我到美进婶那儿去。美进婶是个眼睛上挂上眼镜,面孔细小得象“木头戏”的脚色一般,而又会拿起“歌册”来唱的一个四十多岁的妇人。她碰到人家的时候,脸孔上总是挂着笑,而那种笑总是极其凄凉的。她的丈夫是个有志气的人物,他因为受了他的有钱的“亲人”(即血统接近的堂从类的统称。)的气,和她结婚后没有多久便跑到南洋去。而且在出门的时候他向着他的家人宣誓着,非待到赚得一千块钱以上,他是死在番邦也不回来的。

她的丈夫从此便流落在番邦了,他是一个硬汉,但同时是一个可怜的人。他已经离了家乡二十余年了,但他永远不曾赚到一千块钱以上,于是他便也不愿意回来。而美进婶便这样地在守着活寡,这二十多年来,她和人家相见的时候便总是凄凉地在笑着。

“美进叔,怕就要回来吧!……”在这二十几个年头中,人们向她问讯的时候,总是用着这同一的,简单的说话。

“那白虎!回来不回来不都是一样吗。”每回她总是咬着嘴唇这样答应着。

她和母亲很要好,同时她也很怜爱我。她时常向着我的母亲恳求地说:“清正姆,把阿竹送给我做儿子吧,我是太寂寞了!”

我从她的在颤动着的嘴唇看出她的寂寞的灵魂来,这使我异常地受到感动,而且愿意和她亲近起来。

但这一天,当我跟着母亲走到她那儿去,她正拿着“歌册”在唱着。我无意间学着成人的口吻这样地向着她说:“美进婶,不要唱‘歌’啊,美进叔,怕就要回来了!”

她即时把那部“歌册”丢开,用着两手捉住我,靠紧着她的膝关节。

“啊,你更会这样放刁,你这‘怪子’!”她睁大着眼睛,望着我,脸上溢着苦笑说。

“怪子,”什么是“怪子”呢,这个名词对于我完全是新鲜的,于是我这样地诘问着她:“‘怪’子,什么叫做‘怪’子呢?”

她瞬着我的母亲一眼,很得意地笑将起来了。

“你不晓得什么是‘怪’子么,问问你的母亲便知道了!”美进婶站起身来,摆动着她的细小的身躯,因为衣衫太宽的缘故,看起来象一轮风车在打着转似的。她不侍候母亲的答复便这样继续下去,“你的母亲平时是四年一胎的。她生了几个儿子都是这样。但有了你的时候便不同了,那时候,你的姊姊刚生下了一年多呢。你的母亲时常皱着眉地向着我说,‘恐怕生“怪”吧!’我总是劝她安心。后来左等也不生,右等也不生,直至有了十二个月的时候,你还未尝生下来。你的母亲便更加忧心了。‘一定是生“怪”无疑呢!’她老是这样忧伤地说。阿竹,你要佩服我的眼力多好呀,那时我摸摸着你的母亲的肚皮,这样向她担保着,‘不!这那里是“怪”!这分明是个孩子呢!’在那个月的最后一天,你的母亲果然把你生下来了。哈哈,这样,你还不能算是个‘怪’子吗?……”

美进婶的这段说话,不但使我承认我可以被称呼做一个“怪”子,而且同样地使我明了着父亲为什么要在愤怒的时候说我是一个“多余的”,或“意料以外”的儿子了!可是,这是使我多么伤心呀!我想,即使我是一个“怪”子,父亲也不能用这样的字句来奚落我,世界上那有一个人愿意做着一个“多余的”人物呢!

实在说,在那时,我实在是对着父亲没有好感,他每次的回家都使我不喜欢,虽然柿园里面是寂寞的。真的,我象是一只野鹿,而父亲对于我象是一条锁链,它使我不能够任意奔跑。幸喜他每次回家的时间是这样短暂,不然,真教我闷死啊!

我们继续地在这柿园里面生活下去,那些日子在我的记忆上面就如黄金一般地辉煌照耀,是那么饶有诗趣,而且永远地新鲜而活泼的啊!

我记得,在大风雨的时候,树林里不能自止地发出悲壮的叫号,甘蔗林和麻林一高一低地在翻着波浪,全宇宙都被笼罩着在银色的烟雾和雨点之中。这草寮在抖战着,震摇着,就好像一只不十分坚固的轻舟在渺无边际,而且浪头险恶的大江上荡动着,颠颤着一般。在那样的时候,母亲好像毫无感觉似地只在忙着做她的日常的工作。她对于这大风雨所受到的影响只是更加敏捷地指挥着她的儿子们把各种怕被雨水淋湿的东西搬到草寮里面来;同时她自己,虽然是缠着足,也象和人家赛跑似的,在她的儿子们前面走来走去。

不知为什么,我是这样喜欢在大风雨里面奔跑着。在平时,一切静立着的东西只惹起我发生了一种沉闷的感觉。大风雨的时候,一切都变成生动而活跃,都带着一种癫狂和游戏的态度。这时特别地适合着我的脾气。照例,在这样的时候,我总是把我的身上的衣服脱光,赤条条地在风雨里面奔跑着,叫喊着。我的眼睛放射着光,我的赤色的头发在大风雨里跃动着。我是玩得这样起劲,那每回非待到母亲站在门口,手里拿着当作鞭子用的小树枝向我恫吓着,招呼着我走进去的时候不肯停止。

但我虽然是这样喜欢大风雨,却有点害怕着霹雳的雷声。每每听到这种声音的时候,我便不期然地想象到那个手持着斧头,凿子,尖着嘴,状类猿猴的“雷公”。他会在风雨后面追赶着,而且会用着他的斧凿把人击死的。我晓得雷公会把人击死是在不久以前的事。那时母亲带着我到外祖母家里去拜外祖父的百日(死去了的百日)。约莫午后两点钟的时候,在一个被穿白衣的人们塞满着的庭前,忽然响着一声异乎寻常的霹雳的雷声。那时大家都吃了惊,不期然地四处奔跑着。

“这是什么?”我用着带颤的声调这样问着母亲。

“这一定是击死人呢!打得这么响的雷声!”母亲向着我解释着,她即时把我抱到她的膝前去。

“雷会击死人吗?”我出奇地问。

“怎样不会!”母亲的答案是十分肯定的。

那时候,庭子上那群穿白衣的人们你一句他一句地争向我解释着:

“雷公的样子就和‘做戏’(即戏台上表演的)的一模一样。他遵照着玉皇大帝的圣旨,手上拿着斧头凿子,飞来飞去,睁着眼睛,尖着嘴唇,在寻找着一些作恶的人们,一一地把他们击死!……有许多人亲眼看过,在被‘雷公’击死的人们身上把黑色的雨伞一遮,便可以看见他们的背上现出来一行行的字迹,写明那些人的罪状啊!……”

这段故事和旁的神仙鬼怪的故事一样有效力,它使我完全相信。但这故事特别使我害怕起来。听了这故事以后,每回听见雷声,我便觉得我的头上好像是痒痒似的。虽说“雷公”是打死恶人,不打死善人,但我自己那里能够知道我到底是个恶人还是个善人呢?

母亲知道我的这点弱点,因此当我不怕她的恫吓,老是不肯从大风雨中走进草寮里来的时候,她便把她的面孔装成严肃些,这样骗着我说:“你这绝种子,你还不快一点跑进来,‘雷公’在你的后面追赶着了!……”

象这样的说话,往往是证明着比她手里的小树枝更加有力量的。我,一只强健的小鹿似的我,一切都不怕,只是害怕着“雷公”呢。

但,有一回,母亲刚把我从大风雨里面骗回去,一阵大灾难即时便临到我的头上了。……

自从我们搬到柿园上以来,母亲便让大哥替代着她自己弄饭。她的意思是想让大哥把这件事情学习,学习着。大哥是一个很聪明的人,只要他肯留意,无论那一件事情他都很容易便可以学习成功的。母亲曾经和我们说,当他三岁时,他已经是异常乖巧。他晓得怎样去欺骗成年的人们。有一天,他跟在父亲后面,要到老鼠墩上去。路上,经过甘蔗园,他想从那园里面偷折一根甘蔗。他停住着,在撕开着那甘蔗的蔗叶。但在这个时候,父亲已经回转头来,向着他大声地威叱着:“你在做什么?”那时,他不慌不忙,点着头,对着父亲说:“我要拿着这些蔗叶回去给阿姆‘起火’呢!……他一年一年地长大起来,身体又强壮,耙猪屎,拾蔗壳(即蔗叶),以及一切家庭琐碎的工作都做得很好。此外,他特别地会种植“羹菜”(即园上的菜,如油菜,芥菜,白菜。莴苣等等……),比一个老农夫似乎还要种植得好些。还有,在私塾里读书,他亦被证明着是个最优等的学生。总而言之,他是个天才。但和旁的天才一般他亦有他的缺点。他喜欢偷懒,而且欢喜赌博。这很是惹起母亲的憎恨,尤其是后面这一项。

但在大哥这方面,赌博好像便是他的惟一的娱乐,除开它,他便会觉得很寂寞似的。他并不觉得在泥泞里滚着,让背上给太阳光晒得发痛,或者拉长地做着各种工作,直至眼前发黑,有了什么意味。虽然母亲天天训诫他,做人应该艰难刻苦。但每回他听到母亲的象这类的训词,他便皱着眉,蹙着额。他不喜欢这些说话。他并不是有意要和母亲作对,专拿赌博来荒废他的工作,而是想把赌博来做他的正当的娱乐啊。但是母亲不了解他,天天责骂他,因此他亦在背地里怨恨着母亲。有时,他甚至于在母亲的面前,狺狺然地和她争辩起来。但当他受到最严厉的责罚,被打骂和不给饭吃,而母亲那方面又气得捶胸顿足的时候,他便变成得非常忧愁,垂着泪,呆呆地坐着,用着乞求赦罪的眼光久久地凝望着母亲。跟着,他便有几天做工做得特别勤而且快,也不敢偷懒,也不敢去赌博,变得很是听从母亲的说话了。

和做着旁的工作一样成功,大哥在这柿园上负着弄饭的责任是很值得称赞的。每餐的时候,他都在这草寮的门口一上一下地理着他的职务,就象一个好厨子一般。他的赤褐色的脸膛照耀着光泽,嘴角上老是挂着一种自得的微笑。等到饭快熟的时候,他便弓着身子洗着碗碟,筷子,抹抹着食饭台——那安置在草寮里面,是由一只破书桌做成的——显出很有条理而且很是熟练。有时,他一面这样做着,一面还在唱着《滴水记》一类的曲调。老是,“……转身儿,向楼台……”地唱着呢。

这天,约莫是正午的时候,我刚从大风雨下面被母亲招呼回来,赤条条地坐在食饭台前的一只矮凳上,母亲用着和缓的声调在责骂着我。这时,我的大哥忽而从门口把一钵滚热的稀饭抱进来。那稀饭是装得太满了,一走动时,便从钵的边缘溢出饭汤来,这烫肿着大哥的手指。于是,他失魂失魄地走到台边,把那钵稀饭掷下台上。这钵即时被打翻了,钵里面的稀饭雨水般地全部倾泻到我的一丝不挂的身子上来。在我还未感到痛苦之前,我便看见大哥的脸孔完全变成死白色,象被锥刺一般地叫号着:“救啊!弟弟被我……。”

在我的朦胧的状态中,父亲忽而从县城上走回来看我。而且,那是令我觉得多么骇异啊!父亲好像完全变了性格似的,他的脸上的表情变得和母亲完全一样,又是仁慈,又是和善,又是满溢着怜爱了!他在草寮里面走来走去,身上的蓝布长衫微微地在作着响。他发狂似的在骂着大哥和埋怨着母亲。

“看,你们这些蠢东西,你们完全不会顾管阿竹,这回可把他烫坏了!”

我下意识地在呻吟着,父亲走到我的身边来,向着我问长道短,努力地在寻找着一些有趣的说话来使我发笑。

停了一会,他便从衣袋里拿出一把铜钱来,在我的榻前蹲下,教着我怎样地玩着“韩信点兵”。孩子气地在数着一二三四……。看见我这样注意着他教给我的这场新把戏,于是他向着我讲起这条“韩信点兵”的故事来。

“这个,这个……”他合上眼,作着思索的样子这样开始着。“古昔的时候,有一位名将,名叫韩信,他带着三十六个兵士要到齐国去。路上,这个,这个,……碰见了两位乞丐。这两位乞丐向他们乞讨着食粮。但,这个,这个,……他们的食粮是带得很少的。于是,这个聪明的韩信便叫他们的兵士们和这两个乞丐围成一个大圈地站立着。和他们这样说,粮食只有三十六份,凭运气,派到的便拿了粮食去。这个,这个,……象我刚才分派给你们看的一样,九个,九个分派了一回。结果兵士们都得了粮食,而这两个乞丐却只好妙手空空地走开去,而且不会埋怨着韩信这班人了。”

父亲的说话虽然使我感到十分有趣,但我的呻吟的声音却并不能因此完全停歇。我这一回的伤势是多么沉重啊!有两三天,我一点也不能够移动,简直就和死去了一般。这时候,我全身浮肿着的茶杯大小的“水泡”,还未曾完全消退。父亲说着一回故事又看着我一下伤势;看着我一下伤势,又是说着一回故事,他的口里禁不住地发出一种叹惜的声音来。跟着,他便从我的枕头——那是简单地用一块木头做成的——下面拿出一包带黄色的药散来替我涂沫着。

“快好了,‘狗儿’呀!”他这样地安慰着我。

望着他的在替我抹药的长指甲的手指,听着他的重舌而矜悯的口音,我感觉到我的全身心,全灵魂,完全包藏着在父亲的伟大的爱里面,我禁不住地洒着眼泪。这是快乐的,这使我忘记着那些“水泡”的痛苦。啊,热烈而伟大的爱可以溶解着一切,父亲这一次来临,使我把一向对于他的不公正的见解完全消融了!而且我是多么自惭啊,我觉得我一向是太对不住父亲了!

“阿叔,你明天到城里去吗?……缓一两天去不可以吗?”我这样问他,忽然感觉到父亲的离开对于我是一件痛苦的事情了。

是午后的时候,日影懒然地照在草寮的壁上,父亲盘着脚坐在一只矮凳上面,脸上显出一种溺爱我的神气,含着笑,摇着头答:“那里可以呢?你这奴才子(父亲和母亲都这样称呼我,当他们特别溺爱我的时候。)啊!”

“你的事情很忙吗?”我大着胆地再这样问他,要是在平时我是一定不敢这样问的;但在这个时候,我知道父亲一定不会骂我呢。

父亲用着他的长指甲的手掌抚着我的头发,每秒钟间,他的表情变得更加仁慈而温和。最后,我简直感觉到他是一个和我同一样年龄的人物,再没有什么可怕了。但在这个时候,他忽而又是叹着气,和我这样说:

“奴啊,(有时他这样简单地叫我)事情很忙才好!没有事情是格外可怕的……”

这使我感觉到十分奇怪,甚至于觉得父亲的这句说话是有些不对。安闲一定比劳苦好,不耙猪屎,一定比耙猪屎好,这不是很明白的吗?但我没有把这个意思说出来,我知道父亲的脾气,在他说话的中间是不喜欢被人家插入的。

“这个,这个,……唉,”他继续着,眼睛睁着异常之大,但这回却并不令人可怕只令人觉得特别可亲。“在这个年头,断分寸地(即绝对没有田园的意思),要养活一家人,这实在是不容易的。这个,这个,……好的园田都归阿伯去种作。你的母亲说我傻,其实,我并不是傻,阿伯会种作的,好园田让他去种作好了。我是不会种作的,便分些坏一点的园田有什么要紧呢。这个,这个,……那时候,阿公阿妈还未尝过世,年纪都老了,我时常想买一点好的食物给他们吃。但,这个,这个,……光靠教书,家境还维持不住,那里有钱来奉敬公妈呢?因此,我缓缓地把我份下的园田卖去。一个人只有一副(即一双)爷娘,爷娘在生的时候,不买点好的食物来给他们吃,这是完全不对的。我情愿卖掉园田来买‘猪脚’供奉爷娘。我那时想,园田呢,将来钱赚得到便可以买回来,但是爷娘呢,爷娘是不行的。

“可是,这个,这个,……有钱人时常是最可恨,而且最卑鄙的,有一次我真教阿疑叔气死了。那‘老货’是个洋客,赚了一万几千块钱,坐在屁股眼下,跑回家来享福。这个,这个,……有一天,在买‘猪脚’的时候,我劝他买那只大一点的‘猪脚’。那时,一切东西比较都是便宜的。一斤猪肉,就只是一毛钱。那只‘猪脚’大约二斤多重,不是二毛多钱就可以买到吗?这个,这个……那‘老货’真是‘臭皮骨屎人’,而且是卑鄙无耻的人,他欹着头,望着那只‘猪脚’一下,便把它摔在猪砧上,这样地说:“‘这我买不起,要象你这样的富人才买得起啊!’

“听了这句话,我就是一把火。那老‘狗种’,他不知道我在卖园田来买猪脚吗?只这一只话,便使我气得要死。这个,这个,……我那时这样地回答着他说:

“‘富人,你们这些富人都是卑鄙龌龊,臭过狗屎的!’你看我买不起这猪脚吗?我便专买给你看!于是我便出了两毛多钱,把那只猪脚买了。唉,那‘老货’,不是‘臭皮骨’吗?不是自己惹没趣,而又令我把他恨‘一世人’吗?

“可是,这个,这个,……我真是倒运呢,我又赚不到钱,又是‘破病’。那是害着一种忽而要哭忽而欲笑的症候。有三几年,我一点东西都不敢随便吃,天天是抱着病,同时却又天天在做着事情。不做事情是更加不行的,不做事情妻子便要饿死,这比抱病还要可怕。这个,这个,……捱着病做事情到底还不行,在公妈过世不久之后,所有的几亩地田园便都卖尽了!你的母亲真好,她一点也不埋怨我,一面看护着我的病,忍受着我的喜怒无定的脾气,一面小心地抚育着子女,从白天做到黑,从黑夜又做到白天,连一口气也没有叹息过。唉,她真是难得呢,没有她,老早这个家庭便支持不住了!唉!她所吃的苦真是太多了,你们应该要孝顺她一点才好啊!……

“这个,这个,……后来,我书也不教了,我想妻子快要饿死了,还贪图着什么‘功名’呢。我试去做着旁的事体,只要能够养活家人而且于世人有益的事体我便可以去做。我想,只要我能够利益世人便好,这并不是一定会比不上得了一个‘功名’啊,这个,这个,……‘不为良相,便作良医!’在教书的时候,我老早便存着这种心事。当阿名,唉,这个大哥你们是连认识都不认识的!……”父亲说到这儿,似乎要哭起来,他的样子是可怜极了,我真想跳起身来安慰着他一下的。

“这个,这个,……唉,”父亲继续着。“阿名是比你现在的这个大哥还大四岁,他是一个顶聪明的孩子。他八九岁的时候,自己便会编着很好看的辫子。读书的时候,我刚教给他一遍,他便永远地能够‘记得’。十一岁的时候,不幸,他的颈上生着一粒瘰疬。他自己隔几天便要跑一趟路到‘店头’市——那离这乡里有了十多里路——去给医生看。那个医生是光会吃饭的,阿名便这样断送在他的手内了。

“这个,这个,……自从那个时候起,我便决意学医,我想救救自己,同时可以救救他人。所以,那时候,我便一面教书,一面读本草。有了几年的工夫,我的医学的书籍叠起来已经比《大学》,《中庸》这一类的书籍还要多了。这个,这个,……我自己相信我的医的‘本领’是过得去的,因此,当我决定不教书的时候,我便在家里自己雕起一块招牌,决意做个医生了。

“这个,这个,……在那时,一开手便很顺,有许多将死的病人都被我药到医好了,我即刻便出了名。但我依旧还是穷困,我的脾气又不好,只要那个人是‘世事’好,而且是贫穷的人,便没‘先生金’我都可以替他看病,倘若是不讲理而且是摆架子的富人,便黄金叠得和我一样高,我也是不肯搭理他的。做人只争一点气节,没有气节,便和猪狗何异!

“这个,这个,……我并不是说富人统统不好,但好的实在是不多。普通的人,一有了钱便‘装横作势’,一点道理也不讲,在乡间做起土皇帝来,这是多么可恨呢!

“咳,奴啊,阿爸现在的境况是好些了,这个,这个,……我现在已经和人家生借了二百块钱,合股在开着一间药材店,我便在店里面当医生。事情忙是忙不过的。但有了很多的事情才象个人,不然,老是在家里坐着,还象个什么东西呢!……

父亲的眼睛里闪映着一种傲郁而壮大的光波,他的脸孔上有了一种不惧不屈的雄伟的气概,那使他显出格外有生气,而且格外年轻些。

“阿叔,你明天不要到城里去啊!”我不自觉地又是这样央求着他。

他站起身来,在我的头上轻拍了一下,带着笑说:“好啦!你这奴才好啊!”

我感觉到我的心头欢乐得发痛了。

这时候,柿园上是极其寂静的,忽然间,象狗在鸣吠一般地,我又听到鸡卵兄在打闹着的声音了:“你这‘X母’,你只会偷懒!”这是鸡卵兄在叱骂着狗卵兄的声音。

“你‘雅

屎’,你踏车,犁田都不行,光会说大话!”这是狗卵兄的反抗的语调,跟着他们似乎在一块打起架来了。

屎’,你踏车,犁田都不行,光会说大话!”这是狗卵兄的反抗的语调,跟着他们似乎在一块打起架来了。骤然间父亲又是回复了他平时的沉郁的神色,唉声叹气地在我的榻前走来走去。

“唉,种作也是艰难的!”他自语着,眼睛照旧是直视着,不看人,他恍惚又是在另一世界里了。

“啊,父亲是多么奇怪啊!”我这样地想着,移动着眼睛在我的身上的“水泡”。……